京都観光タクシー同友会の観光案内

【光悦寺】 《日蓮宗》℡075-491-1399

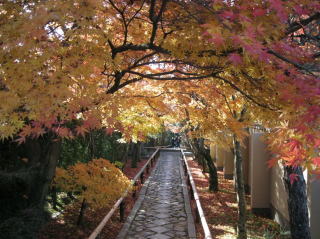

光悦寺の紅葉 2010年11月

|

|

|

| 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 |

|

|

|

| 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 |

1615(元和元)年、※本阿弥光悦が徳川家康よりこり地を与えられ、一族を率いて移り住んだ時、屋敷内に先祖供養の位牌堂を設けたが、光悦の死後、西陣本法寺の日慈上人を開山として寺に改め、太虚庵光悦寺と称したのが寺の起こり。

※本阿弥光悦(1558~1637) 江戸時代初期随一の文化人。家業の刀剣の鑑定・研磨のほか、絵画・陶芸・書道・茶道・作庭などに独創的な才能を発揮。日本文化史上に多くの功績を残した。

|

|

|

| 参道 | 鐘楼 | 本堂 |

|

|

|

| 光悦寺垣 | 本阿弥光悦墓 | 鷹ヶ峰・鷲ヶ峰 |

■本堂 本尊十界曼荼羅を安置する。

■茶室 境内には太虚庵をはじめ三巴亭・了寂軒・本阿弥庵等、おおくの茶席がある。

◆三巴亭茶席には光悦像を安置する光悦堂がある。

◆太虚庵茶席は大正4年の再建で、切妻造、?葺、前面に付廂があって、入口には板戸二本引きのにじり口、東側には障子二枚引きの貴人口を設ける。内部は五畳台目、床を点前座の方に寄せている。また床内は土天井とし、隅を塗り廻しとしている。内露地には光悦遺愛の薄墨の手水鉢があり、それを囲む垣根は、夜に光悦寺垣または臥牛垣ともいわれて名高い。

◆了寂軒はもと常題目堂のあったところと伝える。

◆翹秀軒茶室は紙屋川の谿国上にあって、前方にそびえる鷹ヶ峰・鷲ヶ峰を一望におさめる景勝の地を占めている。

◆本阿弥光悦墓 境内の東南隅にある。板碑状の墓石の表面に「南無法蓮華経 了寂院光悦日豫居士」と刻む。光悦は世襲の相剣業を以って徳川家康に仕え、鷹ヶ峰の地を賜わって、太虚庵をむすんで閉居し、1637(寛永14)年2月3日、80歳で没した。墓の近くには光悦の子光瑳、孫の光甫の墓がある。

◆板倉重勝・重宗の墓 および光悦と親交の所司代板倉勝重・重宗親子の墓がある。墓石は光悦墓と同じく板碑状。表面に「慈光院殿前伊賀守傑山源英居士」左右に細字で「寛永元年4月29日」と刻む。光悦は生前、勝重を鷹ヶ峰村の守護神と仰ぎ、毎年その命日には村民をあつめて祭祀を行なったという。

◇鷹ヶ峰・鷲ヶ峰 鷹ヶ峰・鷲ヶ峰・天ヶ峰の三山を背後にして、はるか市中を展望する台地上に位する集落をいう。旧市内より杉坂を経て周山に至る周山街道上の要衝にして、いわゆる京の七口の一つである長坂口にあたる。この地には、むかし毎年鷹がやってきて雛を生んだので、その山を鷹ヶ峰と称するようになったという。その真偽はともかく、往古は遊猟地であったことは『類聚国史』に795(延暦14)年桓武天皇が遊猟に行幸され、また、淳和天皇も行幸したという。中世は大徳寺領となり、北部の山中には大徳寺の末寺の隠居寺が多く建てられたが、早く廃退した。

鷹ヶ峰が集落として発展するに至ったのは、近世初頭に本阿弥光悦が一族をひきいて来住し、次いで日蓮宗の檀林が設けられてからである。加うるに周山街道の要路にあたるところから物資の集散地となり、各種産物の問屋が軒を並べ、宿場としても栄えた。しかるに国鉄山陰線が開通し、明治37年には右京区高雄・梅ヶ畑経由の新しい周山街道ができてからは、まったく衰微するにいたった。

参考資料 昭和京都都名所図会 竹村俊則著より

| 京都検定HOME | おすすめ観光コース | 貸切料金表 | お薦め食事処 |

| こだわり観光コース | 中井タクシーのブログ | お薦めお休み処・お土産 | |

| 紅葉観光コース | 観光社寺一覧 | タクシードライバーの研修会 |